手すり支柱基部の不具合

(1)手すり支柱基部の不具合事例

・手すりの埋込支柱基部にひび割れが発生。

・埋込箱抜き基部周辺のひび割れ、支柱の下地の腐食による破断発生。

・基部周辺にエフロレッセンスが発生し、塗材の剥離を伴う。

・水の噴出が継続し、錆汁を伴っている。

・蓄水等がある場合は、凍結・融解により躯体のひび割れと剥落につながる。

・埋込アンカープレートの腐食により、基部周辺のコンクリートが剥落。

(2)不適切な改修方法、注意点

〇ひび割れに沿ってエポキシ樹脂を注入

・支柱基部周辺に発生したひび割れは、内部が湿潤か蓄水状態になっていることが極めて多く、エポキシ樹脂を注入しても接着不良を起こすばかりでなく、空洞も存在するためにしっかりした充填注入が困難となる。

・乾燥したひび割れで、内部に空洞がないことが分っていれば、多少は有効であるが、充填性が課題。

〇支柱基部へのシーリングのみの止水対応

・支柱の基部に雨水が浸入するルートは、支柱の根元界面だけではなく、支柱が中空材の場合はその内部に入った雨水も基部に供給される。

・シーリングは必要であるが、パイプ内部に入った躯体内基部への雨水供給を止めない限り、基部周辺の劣化を止めることは困難。

・シーリングを水平打ちした部分は、経年的なヤセにより、支柱側に勾配が付き、雨水を支柱の基部に供給することになってしまった事例もある。

〇支柱内部への樹脂注入

・支柱内部に雨水が浸入するため、内部が湿潤あるいは蓄水があるために下地が錆びている。内部処理のため、樹脂を注入しても水や錆び片の影響で止水効果を期待できる注入施工が極めて困難。

・注入する場合は、乾燥状態でかつ下地に錆びがない新築時点であれば効果を期待できるが、経年した場合は、補修処理の性能が懸念される。

〇基部周辺を金物で補強

・支柱の基部は、外力による影響で破壊したことが明らかであれば補強する必要はあるが、雨水が介在して基部が破壊した場合は、補強だけで改善は困難。

・劣化現象の原因により補修方法を選択する必要があり、支柱の内部処理と雨水排出処理を併せて実施することにより性能を発揮するものと考えられる。

〇基部をはつり出して修復

・破損部分の基部は、当然に断面修復材で補修する必要があるが、支柱の内部処理を行わなければ、経年して同様の不具合が再発する。

・上記同様、支柱の内部処理と雨水排出処理を併せて実施することにより性能を発揮するものと考えられる

(3)アルミ手すりの腐食

・アルミは酸素と非常に結びつきやすい性質を持っているため、表面に緻密な構造をした保護力の強い酸化被膜が形成され、腐食を抑制する。傷ついても酸素が存在すれば、直ぐに被膜が再生されるので防食効果も維持される。

・しかし、酸化被膜が機械的に損傷を受けたりして回復機能が妨げられると、一点が局部的に腐食してしまうことがある(孔食)。

・孔食には塩素イオンが関係し、表面に付着したゴミなどに含まれる塩素イオンが、酸化被膜を溶かしアルミとその他の金属を接触させた場合にも腐食は進行する(電食)。

・電食は個々の金属が持つ電位差により、金属同士が接触すると電流が流れて腐食が発生し、塩分濃度の高い沿岸部や雨水に晒されているところは作用が促進されやすい。

・アルミと他の物質との接触部分に存在する隙間でも水が介在することによって電位差が生じ、腐食の発生、進行に繋がることが知られ、これを防止するには隙間を作らないか、または充填剤を注入することが最良になる。

・手すりの埋込支柱基部にひび割れが発生。

・埋込箱抜き基部周辺のひび割れ、支柱の下地の腐食による破断発生。

・基部周辺にエフロレッセンスが発生し、塗材の剥離を伴う。

・水の噴出が継続し、錆汁を伴っている。

・蓄水等がある場合は、凍結・融解により躯体のひび割れと剥落につながる。

・埋込アンカープレートの腐食により、基部周辺のコンクリートが剥落。

(2)不適切な改修方法、注意点

〇ひび割れに沿ってエポキシ樹脂を注入

・支柱基部周辺に発生したひび割れは、内部が湿潤か蓄水状態になっていることが極めて多く、エポキシ樹脂を注入しても接着不良を起こすばかりでなく、空洞も存在するためにしっかりした充填注入が困難となる。

・乾燥したひび割れで、内部に空洞がないことが分っていれば、多少は有効であるが、充填性が課題。

〇支柱基部へのシーリングのみの止水対応

・支柱の基部に雨水が浸入するルートは、支柱の根元界面だけではなく、支柱が中空材の場合はその内部に入った雨水も基部に供給される。

・シーリングは必要であるが、パイプ内部に入った躯体内基部への雨水供給を止めない限り、基部周辺の劣化を止めることは困難。

・シーリングを水平打ちした部分は、経年的なヤセにより、支柱側に勾配が付き、雨水を支柱の基部に供給することになってしまった事例もある。

〇支柱内部への樹脂注入

・支柱内部に雨水が浸入するため、内部が湿潤あるいは蓄水があるために下地が錆びている。内部処理のため、樹脂を注入しても水や錆び片の影響で止水効果を期待できる注入施工が極めて困難。

・注入する場合は、乾燥状態でかつ下地に錆びがない新築時点であれば効果を期待できるが、経年した場合は、補修処理の性能が懸念される。

〇基部周辺を金物で補強

・支柱の基部は、外力による影響で破壊したことが明らかであれば補強する必要はあるが、雨水が介在して基部が破壊した場合は、補強だけで改善は困難。

・劣化現象の原因により補修方法を選択する必要があり、支柱の内部処理と雨水排出処理を併せて実施することにより性能を発揮するものと考えられる。

〇基部をはつり出して修復

・破損部分の基部は、当然に断面修復材で補修する必要があるが、支柱の内部処理を行わなければ、経年して同様の不具合が再発する。

・上記同様、支柱の内部処理と雨水排出処理を併せて実施することにより性能を発揮するものと考えられる

(3)アルミ手すりの腐食

・アルミは酸素と非常に結びつきやすい性質を持っているため、表面に緻密な構造をした保護力の強い酸化被膜が形成され、腐食を抑制する。傷ついても酸素が存在すれば、直ぐに被膜が再生されるので防食効果も維持される。

・しかし、酸化被膜が機械的に損傷を受けたりして回復機能が妨げられると、一点が局部的に腐食してしまうことがある(孔食)。

・孔食には塩素イオンが関係し、表面に付着したゴミなどに含まれる塩素イオンが、酸化被膜を溶かしアルミとその他の金属を接触させた場合にも腐食は進行する(電食)。

・電食は個々の金属が持つ電位差により、金属同士が接触すると電流が流れて腐食が発生し、塩分濃度の高い沿岸部や雨水に晒されているところは作用が促進されやすい。

・アルミと他の物質との接触部分に存在する隙間でも水が介在することによって電位差が生じ、腐食の発生、進行に繋がることが知られ、これを防止するには隙間を作らないか、または充填剤を注入することが最良になる。

手すり支柱基部の不具合の原因

(1)支柱基部の構造、問題点

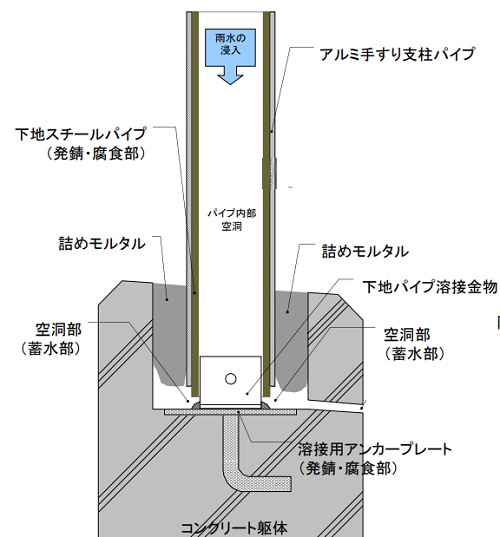

・アルミ手すりの支柱は、中空のアルミ形材と内部の鉄製補強心材により構成されており(アルミ形材だけの構造もある)、コンクリートに埋設された基礎の鉄製プレートに溶接によって固定され、隙間はモルタルによって埋め戻されている。

〇支柱がパイプ状で内部が空洞

・支柱は鋼管製やアルミ製が広く使われ、パイプ状で、内部が空洞になったまま埋め込まれている。

・手すりは組み立てか溶接工法であり、手すり本体のビス穴またはピンホールから支柱内部に雨水が浸入したり、結露によって支柱内部に水が滞留する。。

・支柱周囲のコンクリートのひび割れ発生により、二次的な雨水等の浸入経路ができる。 ・支柱内部が空洞のまま、支柱周囲をシーリングするだけでは、ますます蓄水しやすくなる。

〇支柱基部の埋め戻し構造

・支柱基部は、埋め戻しの精度管理が困難であり、巣穴・空洞ができる。

・支柱周辺または下部には、締め固め不良により空洞ができやすい。

〇下地のスチールパイプ、アンカープレート

・支柱内部に水が滞留すると、下地のスチールパイプやアンカープレートに錆を発生させ、アルミの自然被膜を破壊し電食を発生させる原因となったり、膨張して基部が爆裂したりする。

(2)不具合の原因

〇支柱パイプ内部に雨水が浸入

・支柱は内部は中空になっていて、手すりなどの組立は溶接やビスなどで組み立てられており、その微細な隙間を通して雨水が浸入する。

・パイプ内部に雨水が継続的に浸入することにより、下地の鋼材が腐食し、基部周辺の劣化ばかりではなく、手すりの強度低下につながる。

〇支柱基部の躯体内部に空洞が形成され、蓄水する

・支柱が埋め込み施工されている場合、アンカー部を箱抜きし、支柱の下地を溶接した後モルタルで埋め戻す場合が多く、表面上は平滑でも底に近いところは埋め戻しが不十分で空洞が形成される。

・左官工の技量や施工精度に起因する人為的不具合であり、支柱基部劣化の中心的原因である。

〇空洞のパイプが埋め込まれている

・支柱基部が健全な施工であっても、埋め込み材が躯体内に空洞を形成することになるので、微細な隙間を通して雨水が浸入すると基部に雨水が供給され、湿潤または蓄水状態が継続することになる。そのため、下地鋼材が腐食する。

〇アルミ手すりなどの下地に鋼材が使用され腐食

・アルミ手すりの場合でも強度付加のために鋼材を下地に使用している場合がある。コンクリートに埋め込まれていても、過剰に雨水が供給されるため、その周辺は中性化しやすい。

・中性化した支柱の鋼製下地界面のコンクリートは、鋼材の防錆に対して抵抗性が薄れ、経年により錆びの発生により、界面が膨張してコンクリートの破壊につながって行く。

〇埋め込み部の支柱根元のシーリング

・支柱の根元にシーリングを打込むことに間違いはないが、笠木面と平行に水平打ちしている場合や厚さが極めて少ない場合が多く、止水のためにシーリングを打っても経年してその効果が発揮されていない。

・経年的なヤセにより、シーリングの上に雨水か滞留しやすく、界面破壊があればそこから雨水が浸入する。また、雨水の浸入は、支柱根元の躯体との界面だけではない。

・アルミ手すりの支柱は、中空のアルミ形材と内部の鉄製補強心材により構成されており(アルミ形材だけの構造もある)、コンクリートに埋設された基礎の鉄製プレートに溶接によって固定され、隙間はモルタルによって埋め戻されている。

〇支柱がパイプ状で内部が空洞

・支柱は鋼管製やアルミ製が広く使われ、パイプ状で、内部が空洞になったまま埋め込まれている。

・手すりは組み立てか溶接工法であり、手すり本体のビス穴またはピンホールから支柱内部に雨水が浸入したり、結露によって支柱内部に水が滞留する。。

・支柱周囲のコンクリートのひび割れ発生により、二次的な雨水等の浸入経路ができる。 ・支柱内部が空洞のまま、支柱周囲をシーリングするだけでは、ますます蓄水しやすくなる。

〇支柱基部の埋め戻し構造

・支柱基部は、埋め戻しの精度管理が困難であり、巣穴・空洞ができる。

・支柱周辺または下部には、締め固め不良により空洞ができやすい。

〇下地のスチールパイプ、アンカープレート

・支柱内部に水が滞留すると、下地のスチールパイプやアンカープレートに錆を発生させ、アルミの自然被膜を破壊し電食を発生させる原因となったり、膨張して基部が爆裂したりする。

(2)不具合の原因

〇支柱パイプ内部に雨水が浸入

・支柱は内部は中空になっていて、手すりなどの組立は溶接やビスなどで組み立てられており、その微細な隙間を通して雨水が浸入する。

・パイプ内部に雨水が継続的に浸入することにより、下地の鋼材が腐食し、基部周辺の劣化ばかりではなく、手すりの強度低下につながる。

〇支柱基部の躯体内部に空洞が形成され、蓄水する

・支柱が埋め込み施工されている場合、アンカー部を箱抜きし、支柱の下地を溶接した後モルタルで埋め戻す場合が多く、表面上は平滑でも底に近いところは埋め戻しが不十分で空洞が形成される。

・左官工の技量や施工精度に起因する人為的不具合であり、支柱基部劣化の中心的原因である。

〇空洞のパイプが埋め込まれている

・支柱基部が健全な施工であっても、埋め込み材が躯体内に空洞を形成することになるので、微細な隙間を通して雨水が浸入すると基部に雨水が供給され、湿潤または蓄水状態が継続することになる。そのため、下地鋼材が腐食する。

〇アルミ手すりなどの下地に鋼材が使用され腐食

・アルミ手すりの場合でも強度付加のために鋼材を下地に使用している場合がある。コンクリートに埋め込まれていても、過剰に雨水が供給されるため、その周辺は中性化しやすい。

・中性化した支柱の鋼製下地界面のコンクリートは、鋼材の防錆に対して抵抗性が薄れ、経年により錆びの発生により、界面が膨張してコンクリートの破壊につながって行く。

〇埋め込み部の支柱根元のシーリング

・支柱の根元にシーリングを打込むことに間違いはないが、笠木面と平行に水平打ちしている場合や厚さが極めて少ない場合が多く、止水のためにシーリングを打っても経年してその効果が発揮されていない。

・経年的なヤセにより、シーリングの上に雨水か滞留しやすく、界面破壊があればそこから雨水が浸入する。また、雨水の浸入は、支柱根元の躯体との界面だけではない。

アルミ手摺の改修工法

(1)バッファーグラウト工法による延命

●『ボンドTS-RMグラウト工法』

〇概要

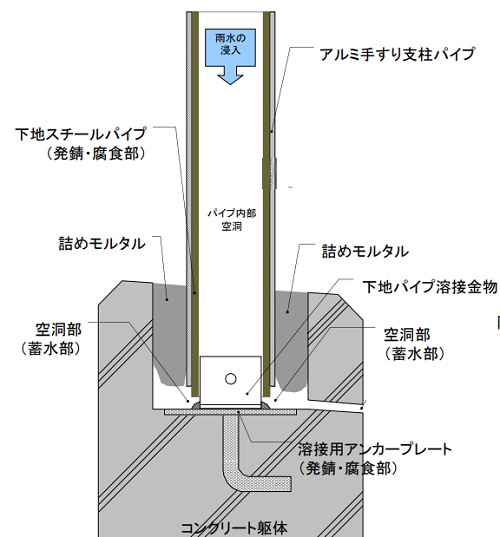

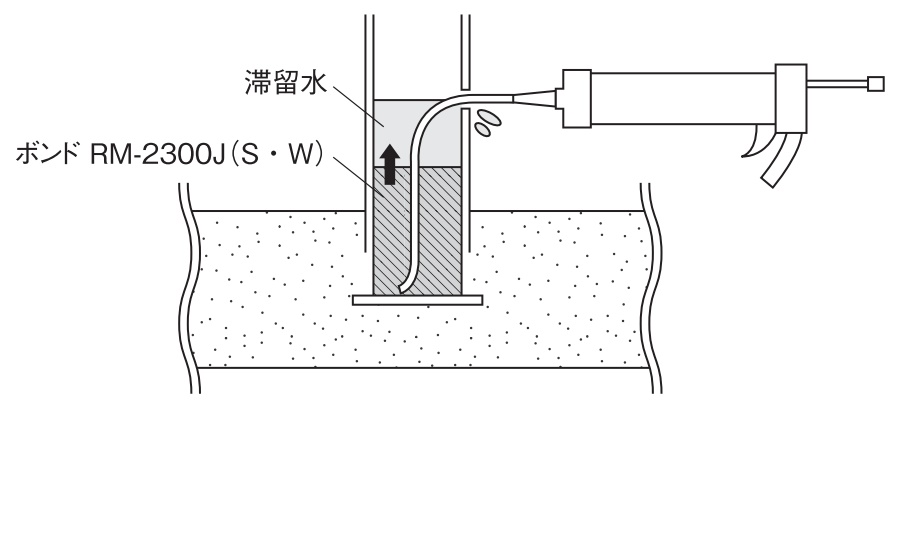

・手すり支柱足元の中空支柱内部へ、滞留している水を除去しながらエポキシ樹脂モルタルを充てんすることにより、経年劣化の進行を抑制し補強する工法。

・湿潤面や水中下においても施工が可能なエポキシ樹脂を使用することにより、水が滞留している箇所でも施工が可能。

・中空支柱の底部より滞留水を置換しながら注入すると共に、滞留水を注入口より排水するため、施工前に滞留水を除去せずに施工ができる。

・施工後、注入口を排水口として使用することにより、将来における水の滞留を防止。

〇施工手順

①支柱への穴あけ

・支柱下部へ穴をあける場合は、躯体より30mm以上の高さにあける。

・支柱にあける穴は、強度への影響を考慮してφ10mm以下とする。

②充てん材の注入

・規定の配合比で混合したエポキシ樹脂モルタルを注入する。

・注入器具(ボンドシリンダーセット や コーキングガン など)の先端に可とう性のチューブ(外径 φ8mm程度)を取り付ける。

・チューブの先端を支柱内部の底部に臨ませ、底部よりエポキシ樹脂モルタルを充てんする。支柱内部に滞留している水は注入したエポキシ樹脂モルタルにより置換され注入口周辺より排出される。

・注入材は、注入穴の下端まで注入するようにする。

③支柱にあけた穴の処理

・支柱にあけた穴は、気圧差による水の吸い込みを防ぐと共に、支柱内の乾燥を維持し、排水口として使用するために、穴小口の防錆処理を行った上で開放のままとする。

(2)後付け工法によるアルミ手摺改修

●完全後付け工法:スワンアース

〇従来の「先付け埋め込み工法」の問題点

・鉄製の場合と同じようにアルミ製品をコンクリートに埋め込むと(先付け埋め込み工法)、アルミ手摺もコンクリート部も両方傷みやすくなる。

・手摺支柱から浸水し支柱内部の鉄製補強材が発錆し、躯体の爆裂、アルミ支柱の腐食等を引き起こしていた。

・鉄とコンクリートは線膨張係数がほぼ同じため、埋め込み工法でも気温変化に応じて同じように膨張・収縮する。

しかし、アルミとコンクリートでは線膨張係数が違うため、埋め込み工法の場合は気温の変化によってクラックが生じやすい。

〇スワンアースの特徴

・あと施工アンカーを用いた施工により簡単に高品質の施工が可能。

・施工箇所のレベル調整が専用ブラケットを使用する事により、角度調整・高さ調整がワンタッチで可能。スムーズな施工を実現。

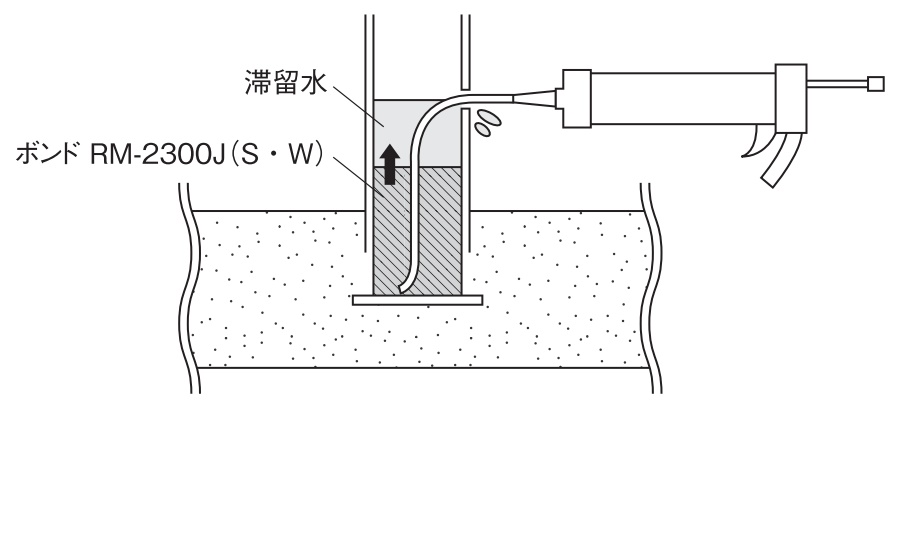

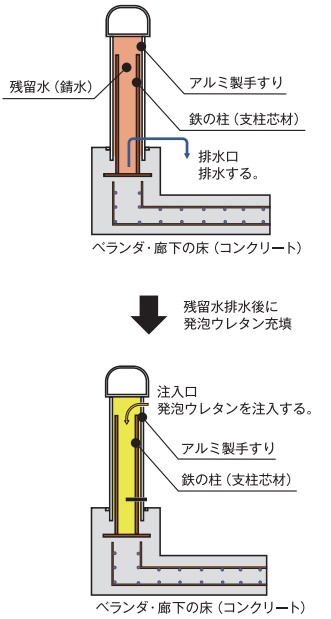

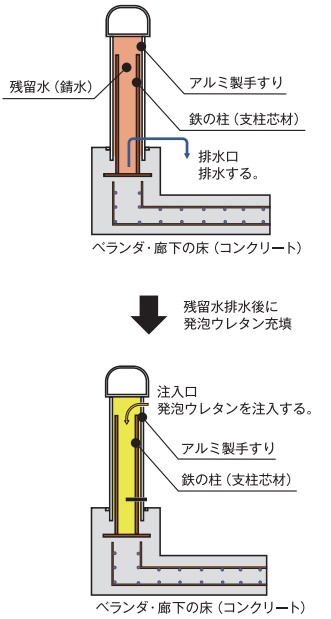

(3)PGM(Pole Guard Method : ポールガード工法)

1)PGMの概要

・設置されているアルミ手すりの支柱に対し、内部全体を軽量の特殊発泡ウレタン樹脂で充填させる工法。

・雨水の浸入を防ぎ、可能な限り金属と空気の接触を防ぐことで錆の進行を抑制し結露の発生を防ぐ効果がある。

2)PGMの特徴

〇水・湿気に強い

・特殊発泡ウレタン樹脂は”独立気泡構造”になっているため、水や湿気、水蒸気の浸入に強い素材であり、内側の空気の層が外に抜けることい。

〇接着できる

・特殊発泡ウレタン樹脂は膨らんで固くなるまでの間に別の素材に接着する性質がある。その性質を活かし、接着剤を使わなくても充填面の鉄やアルミ表面に発泡することで接着し水を浸入させない。

3)施工フロー

※PGMの施工フロー | 三和テクノス株式会社

●『ボンドTS-RMグラウト工法』

〇概要

・手すり支柱足元の中空支柱内部へ、滞留している水を除去しながらエポキシ樹脂モルタルを充てんすることにより、経年劣化の進行を抑制し補強する工法。

・湿潤面や水中下においても施工が可能なエポキシ樹脂を使用することにより、水が滞留している箇所でも施工が可能。

・中空支柱の底部より滞留水を置換しながら注入すると共に、滞留水を注入口より排水するため、施工前に滞留水を除去せずに施工ができる。

・施工後、注入口を排水口として使用することにより、将来における水の滞留を防止。

〇施工手順

①支柱への穴あけ

・支柱下部へ穴をあける場合は、躯体より30mm以上の高さにあける。

・支柱にあける穴は、強度への影響を考慮してφ10mm以下とする。

②充てん材の注入

・規定の配合比で混合したエポキシ樹脂モルタルを注入する。

・注入器具(ボンドシリンダーセット や コーキングガン など)の先端に可とう性のチューブ(外径 φ8mm程度)を取り付ける。

・チューブの先端を支柱内部の底部に臨ませ、底部よりエポキシ樹脂モルタルを充てんする。支柱内部に滞留している水は注入したエポキシ樹脂モルタルにより置換され注入口周辺より排出される。

・注入材は、注入穴の下端まで注入するようにする。

③支柱にあけた穴の処理

・支柱にあけた穴は、気圧差による水の吸い込みを防ぐと共に、支柱内の乾燥を維持し、排水口として使用するために、穴小口の防錆処理を行った上で開放のままとする。

(2)後付け工法によるアルミ手摺改修

●完全後付け工法:スワンアース

〇従来の「先付け埋め込み工法」の問題点

・鉄製の場合と同じようにアルミ製品をコンクリートに埋め込むと(先付け埋め込み工法)、アルミ手摺もコンクリート部も両方傷みやすくなる。

・手摺支柱から浸水し支柱内部の鉄製補強材が発錆し、躯体の爆裂、アルミ支柱の腐食等を引き起こしていた。

・鉄とコンクリートは線膨張係数がほぼ同じため、埋め込み工法でも気温変化に応じて同じように膨張・収縮する。

しかし、アルミとコンクリートでは線膨張係数が違うため、埋め込み工法の場合は気温の変化によってクラックが生じやすい。

〇スワンアースの特徴

・あと施工アンカーを用いた施工により簡単に高品質の施工が可能。

・施工箇所のレベル調整が専用ブラケットを使用する事により、角度調整・高さ調整がワンタッチで可能。スムーズな施工を実現。

(3)PGM(Pole Guard Method : ポールガード工法)

1)PGMの概要

・設置されているアルミ手すりの支柱に対し、内部全体を軽量の特殊発泡ウレタン樹脂で充填させる工法。

・雨水の浸入を防ぎ、可能な限り金属と空気の接触を防ぐことで錆の進行を抑制し結露の発生を防ぐ効果がある。

2)PGMの特徴

〇水・湿気に強い

・特殊発泡ウレタン樹脂は”独立気泡構造”になっているため、水や湿気、水蒸気の浸入に強い素材であり、内側の空気の層が外に抜けることい。

〇接着できる

・特殊発泡ウレタン樹脂は膨らんで固くなるまでの間に別の素材に接着する性質がある。その性質を活かし、接着剤を使わなくても充填面の鉄やアルミ表面に発泡することで接着し水を浸入させない。

3)施工フロー

※PGMの施工フロー | 三和テクノス株式会社