- 1.給湯・ガス設備、浴槽の変遷

- 2.ガス機器の燃焼と排気方式

- 3.小型湯沸器の経緯、安全対策

- 4.浴室・浴槽の進化

- 5.CF風呂釜からBF風呂釜への移行

- 6.屋外設置・電子制御のふろ給湯器への移行

- 7.エコジョーズ普及までの経緯

一般財団法人ベターリビング『ガスとお湯の50年』2022年5月31日

給湯・ガス設備、浴槽の変遷

1)1960年(昭和35年)~

〇浴室:在来浴室

〇給湯機:台所のみに瞬間湯沸器

・1960年当時は、浴室・洗面・台所などに給湯できるような給湯器はなく、台所流し台の横に設けられた瞬間湯沸器(13号)で1箇所のみ使用できるものであった。

〇風呂:CF風呂釜→BF風呂釜

・風呂釜は従来のCF型からBF型に変わってきた。

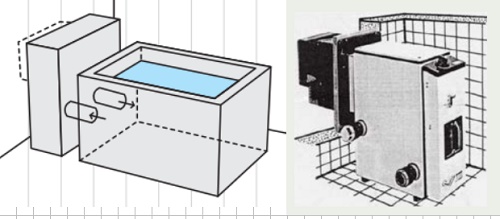

・BF型は浴室内の空気を利用せず給排気を行い、1965年に開発され安全面では画期的なものとなった。

・BF風呂釜は、浴槽の横に300㎜の風呂釜設置スペースを確保し、浴槽の横幅は300㎜のサイズであった。

2)1970年(昭和45年)~

〇浴室:在来浴室

〇給湯機:台所のみの瞬間湯沸器→浴室・台所・洗面の3箇所給湯

・70年代前半よりシャワー機能付きBF風呂釜が用いられていたが、浴槽の大型化に伴い70年後半にはBF型から大型給湯機(13号)へと移行、浴室・台所・洗面の3箇所給湯が可能となった。

〇風呂:BF風呂釜→給湯・シャワー付BF風呂釜→大型給湯機(13号)で浴室も給湯

3)1980年(昭和55年)~

〇浴室:ユニットバスが普及

〇給湯機:大型給湯機(13号)→大型給湯機(16号)

・80年代当初は13号であったが、後半になるとさらに大型の16号となる。

〇風呂給湯:自然循環方式→高温水供給方式→強制循環方式

・浴槽側面にあった風呂釜がなくなり、浴槽の横幅が従来の800㎜から1100㎜へと大型化された。

4)1990年(平成2年)~

〇浴室:ユニットバス

〇給湯機:大型給湯機(16号)、大型給湯機(24号)

・さらに大型の24号が開発され、床暖房も可能となった。

5)2000年(平成12年)~

〇給湯機:エコジョーズ(潜熱回収型)の登場

〇浴室:在来浴室

〇給湯機:台所のみに瞬間湯沸器

・1960年当時は、浴室・洗面・台所などに給湯できるような給湯器はなく、台所流し台の横に設けられた瞬間湯沸器(13号)で1箇所のみ使用できるものであった。

〇風呂:CF風呂釜→BF風呂釜

・風呂釜は従来のCF型からBF型に変わってきた。

・BF型は浴室内の空気を利用せず給排気を行い、1965年に開発され安全面では画期的なものとなった。

・BF風呂釜は、浴槽の横に300㎜の風呂釜設置スペースを確保し、浴槽の横幅は300㎜のサイズであった。

2)1970年(昭和45年)~

〇浴室:在来浴室

〇給湯機:台所のみの瞬間湯沸器→浴室・台所・洗面の3箇所給湯

・70年代前半よりシャワー機能付きBF風呂釜が用いられていたが、浴槽の大型化に伴い70年後半にはBF型から大型給湯機(13号)へと移行、浴室・台所・洗面の3箇所給湯が可能となった。

〇風呂:BF風呂釜→給湯・シャワー付BF風呂釜→大型給湯機(13号)で浴室も給湯

3)1980年(昭和55年)~

〇浴室:ユニットバスが普及

〇給湯機:大型給湯機(13号)→大型給湯機(16号)

・80年代当初は13号であったが、後半になるとさらに大型の16号となる。

〇風呂給湯:自然循環方式→高温水供給方式→強制循環方式

・浴槽側面にあった風呂釜がなくなり、浴槽の横幅が従来の800㎜から1100㎜へと大型化された。

4)1990年(平成2年)~

〇浴室:ユニットバス

〇給湯機:大型給湯機(16号)、大型給湯機(24号)

・さらに大型の24号が開発され、床暖房も可能となった。

5)2000年(平成12年)~

〇給湯機:エコジョーズ(潜熱回収型)の登場

ガス機器の燃焼と排気方式

(1)屋内設置

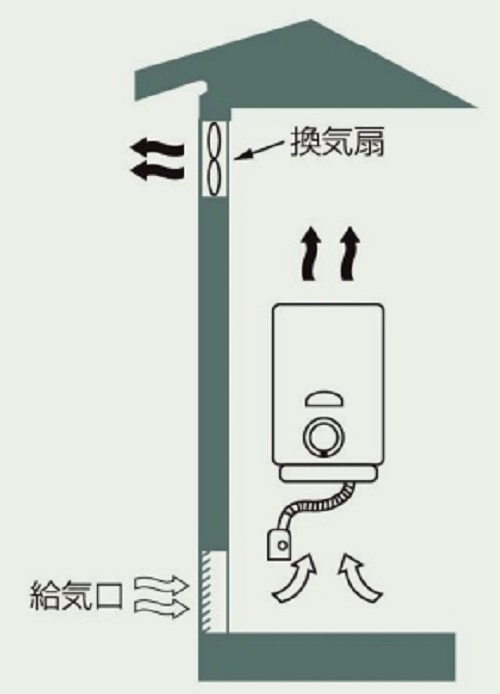

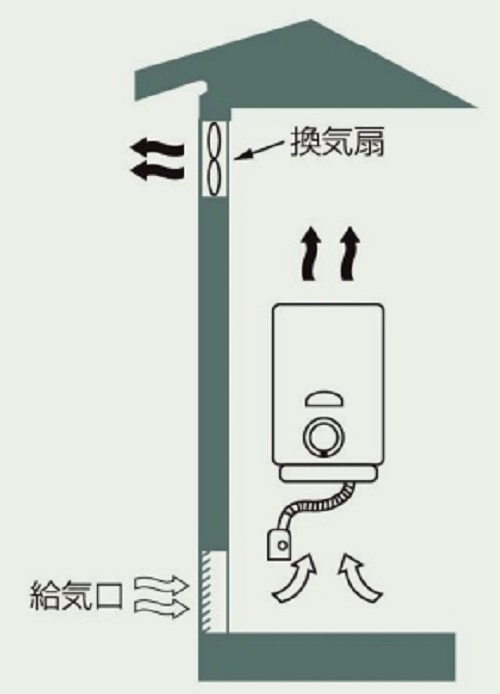

1)開放方式(Open Frued)

・屋内の空気で燃焼、屋内に排気(燃焼用の空気を屋内からとり、燃焼排ガスをそのまま屋内に排出)。

・ガス調理コンロ(ガスこんろ、ガスグリル)、小型湯沸かし器(4、5号)、ガスストーブ

〇換気の徹底が必要

・機械排気の場合は、換気扇と給気口を設ける。

・自然排気の場合は、天井に近い位置に容易に開放できる排気口を設ける。

2)半密閉燃焼式

・屋内の空気で燃焼、煙突で屋外に排気(燃焼用の空気を屋内から取り、燃焼排ガスを排気筒で屋外に排出する方式)。

・排ガスを排気筒で屋外に排出するので開放式よりは安全と言えるが、不完全燃焼の防止や排ガスの適正な排出の為、給気口や排気筒の適正な設定による換気、燃焼部や排気用送風機等の適正な維持管理等にも留意する必要がある。

・ガス風呂釜、ガス瞬間湯沸器、ガス貯湯湯沸器、ガスストーブ

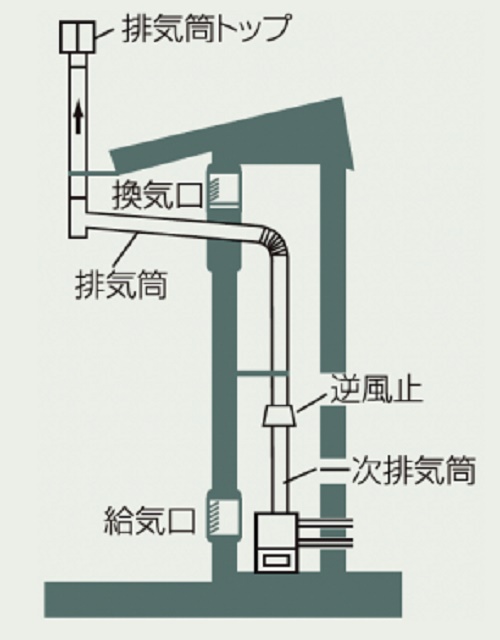

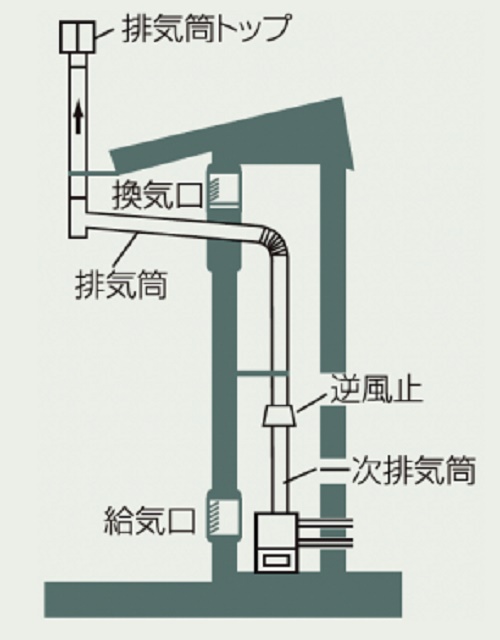

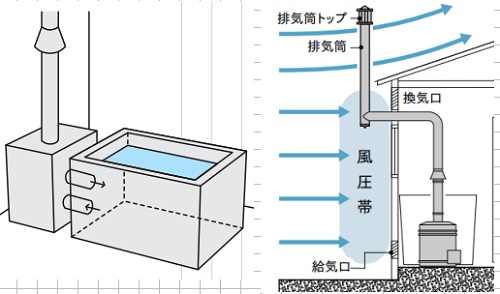

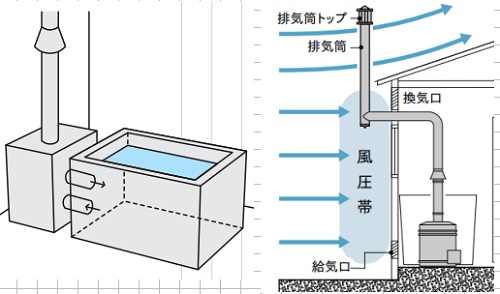

①自然排気方式(CF方式:Conventional Flue)

・自然通気力による自然排気。

・排気管と上下2箇所の換気口が必要。

・下部に給気口、上部に換気口・逆風止めを設ける。

・燃焼後の排気ガスは、排気管から屋外に送り出す。

例)

・1980年代頃まで、主にCF風呂釜・大型給湯器等で使用。

・浴室内の風呂釜から煙突を屋外まで設置。

②強制排気方式(FE方式:Forced Flue)

・排気用送風機を用いる。

・燃焼には室内の空気を使い、排気はファンで屋外に排出する。

・必ず換気口が必要。

●採用状況

・昭和40年代初期まではCF方式、その後昭和50年代初期頃まではFE方式が一般的に採用されていた。

・開放廊下型のマンションではCFチャンバー(チャンバー:ガス熱源機を設置する場所で、通常開放廊下に面したスペースを通気用の開口が帯状にあいているガラリ等で区切っている)設置式が広く採用されていた。

・半密閉式は、かつては広く採用されていたが、近ごろでは、取替え用の機器が無かったり、機種が限られたりするため、密閉式や屋外式に変更されている。

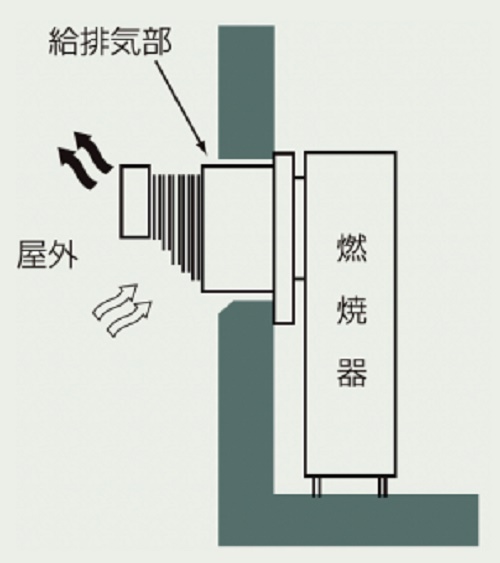

3)密閉式

・屋内空気と隔離された燃焼室内で、屋外から取り入れた空気により燃焼し、屋外に排ガスを排出する方式。

・ガス風呂釜、ガス瞬間湯沸器、ガス貯湯湯沸器、ガスストーブ

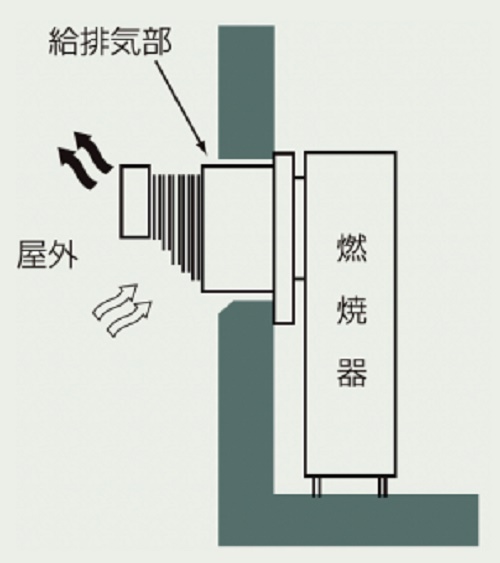

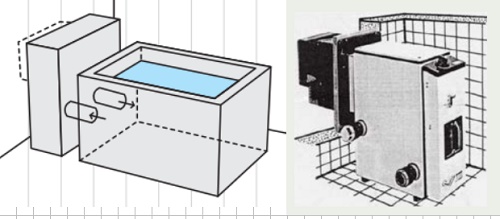

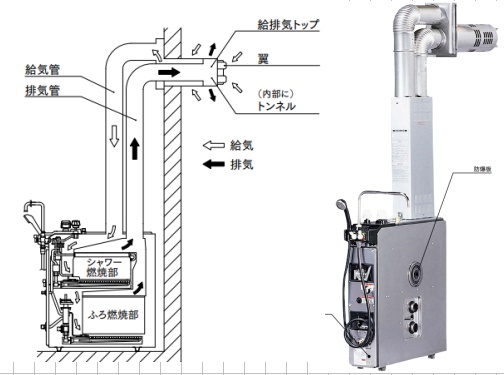

①自然給排気方式(BF方式:Balanced Flue)

・給排気を自然通気力により行う。燃焼排ガスを屋外に排出し、その力で屋外空気を吸引。

・給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外に出し、自然通気力によって給排気を行う。

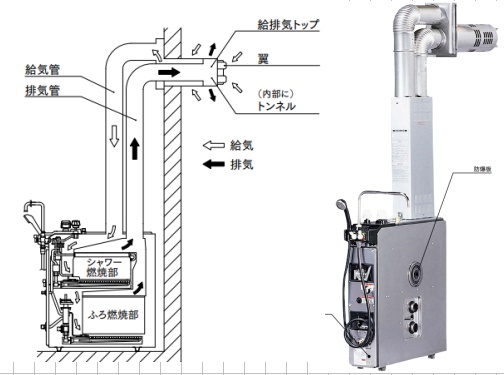

②強制給排気方式(FF式:Forced Draught Balanced Flue)

・給排気用送風機により給排気を強制的に行う。ファンで強制的に燃焼排ガスを屋外に排出し、屋外空気を吸引

・給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外に出し、給排気用ファンにより強制的に給排気を行う。

・BF式に比べ、壁開口面積が約1/5でよいため、寒冷地に適する。

●採用状況

・安全性の向上と小型化により、近ごろでは、屋外式とともによく採用されており、室内に設置する場合は、密閉式が主流となっている。

例)

・BF式:浴室内に風呂釜を設置し、壁面貫通口に吸排気筒を設置。

・FF式:廊下等の壁面あるいは据置で設置。壁面上部等に屋外に通じる貫通口を設け、そこに吸排気筒を設置して本体吸排気接続配管と結んだ。

●注意点

・BF・FF方式ともに給気と排気の部分(給排気筒トップ)が近接しており、ガスの燃焼排気ガスが給気口に流入することが起こらないように設置しなければならないため、機器周囲や開放廊下の形状等に細かな規定が設けられている。

・風の影響による逆流現象、周囲の防火性能、建物内外や共用ダクト間との防火区画などの規定がある

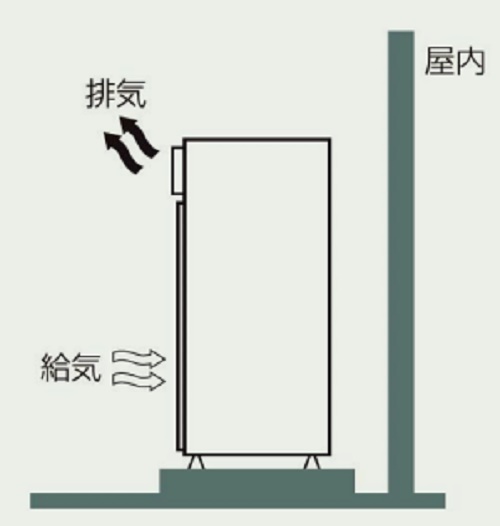

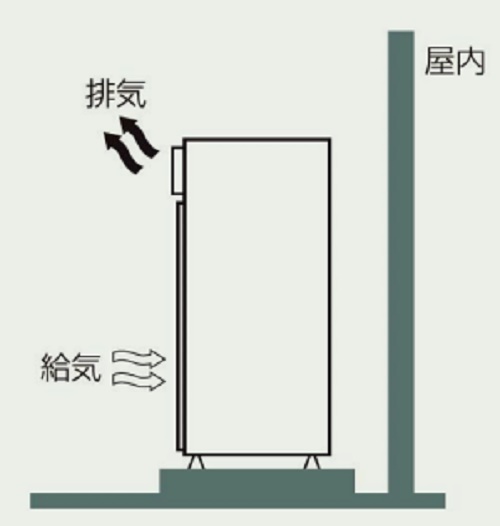

(2)屋外式(RF方式:Roof Top Flue)

・屋外に設置するように設計されたガス機器。機器本体を屋外に置き、屋外空気で燃焼し、そこに排出。

・ファンによる強制燃焼方式になり強風雨下での燃焼性能が向上した。

・外壁やベランダ等に設置される壁掛け型、パイプシャフトに設置されるPS設置式および外壁を貫通して設置される壁面貫通型、建築物の外壁の凹状の窪みに設置される壁組込設置型等がある。

・ガス風呂釜、ガス瞬間湯沸器、ガス貯湯湯沸器

・屋外に設置するので、給排気工事の必要が無い。

・屋外式には、自然給排気方式(ガス風呂釜)と強制給排気方式(ガス瞬間湯沸し器)とがある。

●採用の状況

・室内に設置スペースが不用なことから、近ごろでは、室内設置型の密閉式よりも広く採用されていて、寒冷地以外では原則としてこの型式を用いる。

・給湯・風呂、給湯・暖房・風呂等、大能力複合機器の多くは現在この方式。

例)

・給湯器と風呂釜が一体化されたふろ給湯器は、集合住宅ではPS設置が多い。

1)開放方式(Open Frued)

・屋内の空気で燃焼、屋内に排気(燃焼用の空気を屋内からとり、燃焼排ガスをそのまま屋内に排出)。

・ガス調理コンロ(ガスこんろ、ガスグリル)、小型湯沸かし器(4、5号)、ガスストーブ

〇換気の徹底が必要

・機械排気の場合は、換気扇と給気口を設ける。

・自然排気の場合は、天井に近い位置に容易に開放できる排気口を設ける。

2)半密閉燃焼式

・屋内の空気で燃焼、煙突で屋外に排気(燃焼用の空気を屋内から取り、燃焼排ガスを排気筒で屋外に排出する方式)。

・排ガスを排気筒で屋外に排出するので開放式よりは安全と言えるが、不完全燃焼の防止や排ガスの適正な排出の為、給気口や排気筒の適正な設定による換気、燃焼部や排気用送風機等の適正な維持管理等にも留意する必要がある。

・ガス風呂釜、ガス瞬間湯沸器、ガス貯湯湯沸器、ガスストーブ

①自然排気方式(CF方式:Conventional Flue)

・自然通気力による自然排気。

・排気管と上下2箇所の換気口が必要。

・下部に給気口、上部に換気口・逆風止めを設ける。

・燃焼後の排気ガスは、排気管から屋外に送り出す。

例)

・1980年代頃まで、主にCF風呂釜・大型給湯器等で使用。

・浴室内の風呂釜から煙突を屋外まで設置。

②強制排気方式(FE方式:Forced Flue)

・排気用送風機を用いる。

・燃焼には室内の空気を使い、排気はファンで屋外に排出する。

・必ず換気口が必要。

●採用状況

・昭和40年代初期まではCF方式、その後昭和50年代初期頃まではFE方式が一般的に採用されていた。

・開放廊下型のマンションではCFチャンバー(チャンバー:ガス熱源機を設置する場所で、通常開放廊下に面したスペースを通気用の開口が帯状にあいているガラリ等で区切っている)設置式が広く採用されていた。

・半密閉式は、かつては広く採用されていたが、近ごろでは、取替え用の機器が無かったり、機種が限られたりするため、密閉式や屋外式に変更されている。

3)密閉式

・屋内空気と隔離された燃焼室内で、屋外から取り入れた空気により燃焼し、屋外に排ガスを排出する方式。

・ガス風呂釜、ガス瞬間湯沸器、ガス貯湯湯沸器、ガスストーブ

①自然給排気方式(BF方式:Balanced Flue)

・給排気を自然通気力により行う。燃焼排ガスを屋外に排出し、その力で屋外空気を吸引。

・給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外に出し、自然通気力によって給排気を行う。

②強制給排気方式(FF式:Forced Draught Balanced Flue)

・給排気用送風機により給排気を強制的に行う。ファンで強制的に燃焼排ガスを屋外に排出し、屋外空気を吸引

・給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外に出し、給排気用ファンにより強制的に給排気を行う。

・BF式に比べ、壁開口面積が約1/5でよいため、寒冷地に適する。

●採用状況

・安全性の向上と小型化により、近ごろでは、屋外式とともによく採用されており、室内に設置する場合は、密閉式が主流となっている。

例)

・BF式:浴室内に風呂釜を設置し、壁面貫通口に吸排気筒を設置。

・FF式:廊下等の壁面あるいは据置で設置。壁面上部等に屋外に通じる貫通口を設け、そこに吸排気筒を設置して本体吸排気接続配管と結んだ。

●注意点

・BF・FF方式ともに給気と排気の部分(給排気筒トップ)が近接しており、ガスの燃焼排気ガスが給気口に流入することが起こらないように設置しなければならないため、機器周囲や開放廊下の形状等に細かな規定が設けられている。

・風の影響による逆流現象、周囲の防火性能、建物内外や共用ダクト間との防火区画などの規定がある

(2)屋外式(RF方式:Roof Top Flue)

・屋外に設置するように設計されたガス機器。機器本体を屋外に置き、屋外空気で燃焼し、そこに排出。

・ファンによる強制燃焼方式になり強風雨下での燃焼性能が向上した。

・外壁やベランダ等に設置される壁掛け型、パイプシャフトに設置されるPS設置式および外壁を貫通して設置される壁面貫通型、建築物の外壁の凹状の窪みに設置される壁組込設置型等がある。

・ガス風呂釜、ガス瞬間湯沸器、ガス貯湯湯沸器

・屋外に設置するので、給排気工事の必要が無い。

・屋外式には、自然給排気方式(ガス風呂釜)と強制給排気方式(ガス瞬間湯沸し器)とがある。

●採用の状況

・室内に設置スペースが不用なことから、近ごろでは、室内設置型の密閉式よりも広く採用されていて、寒冷地以外では原則としてこの型式を用いる。

・給湯・風呂、給湯・暖房・風呂等、大能力複合機器の多くは現在この方式。

例)

・給湯器と風呂釜が一体化されたふろ給湯器は、集合住宅ではPS設置が多い。

小型湯沸器の経緯、安全対策

(1)発展の経緯

・日本のメーカーは元々強くなくて、ドイツのメーカーのものが良かった。

1970年以降、エレクトロニクスの発展でガス比例燃焼制御の技術が出てきて、日本の湯沸器が発達した。

・1968年の”暮らしの手帖”の商品テストをきっかけとして急速に家庭に浸透。

・1970年代の多い時には小型湯沸器だけで年間出荷数が約280万台にもなっていた。

・点火方式については、当初のマッチ点火から乾電池を使用した自動点火式、圧電素子を活用した圧電点火式へと進化した。

(2)安全対策

・燃焼排ガスを室内に放出するため、燃焼による排気等の問題には注意が払われてきた。

・1989年に不完全燃焼防止装置の搭載が義務付けされた。

・一部の機種においては、換気扇連動装置や、パイロット部と内胴部の2箇所に熱電対を取付け、パイロット部の炎を検知することによる立ち消え安全装置が組み込まれていた。

・経年劣化による事故を未然に防ぐため長期使用製品安全点検制度の対象商品として特定保守製品に指定されていた。(2021年に除外)

●長期使用製品安全点検・表示制度

・設備機器に対して経年劣化による事故の共有化や、定期的な点検、注意喚起のための表示を義務付け。

・給湯器は10年経つと点検の時期をアナウンスするシステムが本体に組み込まれている。

・定期点検を義務付ける機器を指定しているが、先般湯沸し器が外れた。

・日本のメーカーは元々強くなくて、ドイツのメーカーのものが良かった。

1970年以降、エレクトロニクスの発展でガス比例燃焼制御の技術が出てきて、日本の湯沸器が発達した。

・1968年の”暮らしの手帖”の商品テストをきっかけとして急速に家庭に浸透。

・1970年代の多い時には小型湯沸器だけで年間出荷数が約280万台にもなっていた。

・点火方式については、当初のマッチ点火から乾電池を使用した自動点火式、圧電素子を活用した圧電点火式へと進化した。

(2)安全対策

・燃焼排ガスを室内に放出するため、燃焼による排気等の問題には注意が払われてきた。

・1989年に不完全燃焼防止装置の搭載が義務付けされた。

・一部の機種においては、換気扇連動装置や、パイロット部と内胴部の2箇所に熱電対を取付け、パイロット部の炎を検知することによる立ち消え安全装置が組み込まれていた。

・経年劣化による事故を未然に防ぐため長期使用製品安全点検制度の対象商品として特定保守製品に指定されていた。(2021年に除外)

●長期使用製品安全点検・表示制度

・設備機器に対して経年劣化による事故の共有化や、定期的な点検、注意喚起のための表示を義務付け。

・給湯器は10年経つと点検の時期をアナウンスするシステムが本体に組み込まれている。

・定期点検を義務付ける機器を指定しているが、先般湯沸し器が外れた。

浴室・浴槽の進化

(1)浴槽の進化

●1960~70年代に使用されていた浴槽の浴槽の材質、メリット・デメリット

〇木製

・入浴感と保温作用が良く、檜等の香りは今でも人気。

・普及すると見栄えが悪くなり、掃除が困難。

・職人技でつくりが丁寧であったが、量産には向かなかった。

〇FRP浴槽

・軽量で強度に優れ、衝撃に強い素材。

・保温性に優れ、軽量で搬送に便利、肌ざわりも良い。

・大量生産が可能。

〇樹脂浴槽、ポリバス

・浴槽と風呂釜の純管接続口における吐出口温度が80~90℃にも達するため、樹脂限界に近い耐煮沸性が求められる。

〇ホーロー

・高級感・肌触りの良さ・保温性・耐久性等の特長を有する。

〇ステンレス浴槽

・保温性の良さ・耐久力・衛生性の特長を有する。

・当初は、青白く光る金属光沢が冷たく感じられるという声があったが、エプロン部の意匠性の工夫等から次第に人気が高まっていった。

(2)浴室の進化:在来工法→ユニットバスへ

1)在来工法とユニットバス

〇在来工法

・工務店等が施主の要望を幅広く取り入れ空間設計と施工管理を行うものだった。

・施主の望む自由な空間設計ができた反面、多くの専門職が関与し、工事日数と費用のかかるものだった。

・大工・建具工・左官・防水工・タイル工・配管工・電気工・衛生器具取付工・塗装工・ガス事業者等がそれぞれの専門工事を実施した。

作業が細切れで順序変更もできず、躯体や仕上工事との並行作業も多く、工程が複雑で管理も大変だった。

〇ユニットバス

・壁面・天井・浴槽・床を工場で成形して、現場に搬入して組立。

・組立がすべてユニット内ででき、建築工事と並行してユニット工事が可能、給排水機能もユニット内に内蔵される等、施工の合理化が図られ、工期の短いアパートやマンション建築に適していた。

2)ユニットバスの性能向上

・20~30年ぐらい前から性能が格段に上がってきた。

・タカラスタンダートは、断熱性が高くホーロー製なので痛みも少なく、床もタイルとなっている。

・長く使う場合は部品の供給体制も重要。

●1960~70年代に使用されていた浴槽の浴槽の材質、メリット・デメリット

〇木製

・入浴感と保温作用が良く、檜等の香りは今でも人気。

・普及すると見栄えが悪くなり、掃除が困難。

・職人技でつくりが丁寧であったが、量産には向かなかった。

〇FRP浴槽

・軽量で強度に優れ、衝撃に強い素材。

・保温性に優れ、軽量で搬送に便利、肌ざわりも良い。

・大量生産が可能。

〇樹脂浴槽、ポリバス

・浴槽と風呂釜の純管接続口における吐出口温度が80~90℃にも達するため、樹脂限界に近い耐煮沸性が求められる。

〇ホーロー

・高級感・肌触りの良さ・保温性・耐久性等の特長を有する。

〇ステンレス浴槽

・保温性の良さ・耐久力・衛生性の特長を有する。

・当初は、青白く光る金属光沢が冷たく感じられるという声があったが、エプロン部の意匠性の工夫等から次第に人気が高まっていった。

(2)浴室の進化:在来工法→ユニットバスへ

1)在来工法とユニットバス

〇在来工法

・工務店等が施主の要望を幅広く取り入れ空間設計と施工管理を行うものだった。

・施主の望む自由な空間設計ができた反面、多くの専門職が関与し、工事日数と費用のかかるものだった。

・大工・建具工・左官・防水工・タイル工・配管工・電気工・衛生器具取付工・塗装工・ガス事業者等がそれぞれの専門工事を実施した。

作業が細切れで順序変更もできず、躯体や仕上工事との並行作業も多く、工程が複雑で管理も大変だった。

〇ユニットバス

・壁面・天井・浴槽・床を工場で成形して、現場に搬入して組立。

・組立がすべてユニット内ででき、建築工事と並行してユニット工事が可能、給排水機能もユニット内に内蔵される等、施工の合理化が図られ、工期の短いアパートやマンション建築に適していた。

2)ユニットバスの性能向上

・20~30年ぐらい前から性能が格段に上がってきた。

・タカラスタンダートは、断熱性が高くホーロー製なので痛みも少なく、床もタイルとなっている。

・長く使う場合は部品の供給体制も重要。

CF風呂釜からBF風呂釜への移行

(1)CF風呂釜とBF風呂釜の特長

●CF風呂釜(屋内設置・半密閉・自然排気方式)

・浴室内の空気を使って火を点ける方式。

・RC住宅では気密性が高いが、公団でも初期は使われていた。

・実際にガス中毒事故が起こっていたので、その後BF風呂釜へと移行した。

●BF風呂釜(屋内設置・密閉・自然吸排気方式)

・戸内の空気を使わずに吸排気を行う。

・日本住宅公団の要請で1965年に設置が始まったBF風呂釜は、吸排気の安全性への信頼が高かった。

・点火は確実に行えるハンドル式だった。

・BF風呂釜は吸排気トップを貫通させるための開口部が大きいが、開発当初から開口部のサイズを変えていない。各メーカーも同一の仕様となっている。

・1968年:シャワー付きタイプが発売。

(2)BF風呂釜開発の経緯

・BFとは、屋根上まで立てる排気筒を使うことなく、燃焼用空気の取入部(吸気部)と燃焼排気の排出部(排気部)を同じところに配置し、吸排気部を同一風圧帯の中に入れてバランスさせた状態で安定的に燃焼させる方式(密閉式)のため、燃焼に際して室内の空気を使わない。

・CF機器では、室内の空気不足(冬場に浴室換気口の給気口を塞ぐなど)による燃焼不良や、煙突にかかる風圧で排気の逆流が起こることが考えられるのに対し、BF機器では燃焼部分と室内が完全に縁切りされているので、CO中毒事故防止の面で非常に安全性が高い。

・BF風呂釜は、制御が電子化される以前の自然燃焼方式の機器として、1970年代の標準となった。

〇圧電式点火方式、ハンドル機構

・ハンドルを回すとカチカチと圧電素子を圧縮してスパークが飛び、点火する。

・消耗する部品がなく、原理的に半永久に使える。

・シャワー付きBF風呂釜の写真

(3)CF風呂釜からのBF方式への機器交換(BFDP風呂釜の開発)

・1965年頃の集合住宅ではBF式が主流であったが、それ以前に使用されていたCF式からの取替が課題となっていた。

・CF式からの取替の場合、BF式の吸排気トップ用の大きな角穴を住宅の壁面に開けることができず、取替が進まなかった。

・打開策として、給気と排気の2本の管を用いたバランス構造を持ち、CF式で使っていた煙突穴に吸排気トップを設置することで課題を克服した。

●BFDP方式の現状

・40年以上経過した現在でも販売が計測され、CF式からの取替用だけでなく、新築でも採用されている。

ふろがま GFシリーズ | 家庭用機器 | 製品情報 | パーパス株式会社

(4)BF風呂釜からの買い替え

・その後、開口部にちょうど納まる壁貫通型給湯器が開発された。

●CF風呂釜(屋内設置・半密閉・自然排気方式)

・浴室内の空気を使って火を点ける方式。

・RC住宅では気密性が高いが、公団でも初期は使われていた。

・実際にガス中毒事故が起こっていたので、その後BF風呂釜へと移行した。

●BF風呂釜(屋内設置・密閉・自然吸排気方式)

・戸内の空気を使わずに吸排気を行う。

・日本住宅公団の要請で1965年に設置が始まったBF風呂釜は、吸排気の安全性への信頼が高かった。

・点火は確実に行えるハンドル式だった。

・BF風呂釜は吸排気トップを貫通させるための開口部が大きいが、開発当初から開口部のサイズを変えていない。各メーカーも同一の仕様となっている。

・1968年:シャワー付きタイプが発売。

(2)BF風呂釜開発の経緯

・BFとは、屋根上まで立てる排気筒を使うことなく、燃焼用空気の取入部(吸気部)と燃焼排気の排出部(排気部)を同じところに配置し、吸排気部を同一風圧帯の中に入れてバランスさせた状態で安定的に燃焼させる方式(密閉式)のため、燃焼に際して室内の空気を使わない。

・CF機器では、室内の空気不足(冬場に浴室換気口の給気口を塞ぐなど)による燃焼不良や、煙突にかかる風圧で排気の逆流が起こることが考えられるのに対し、BF機器では燃焼部分と室内が完全に縁切りされているので、CO中毒事故防止の面で非常に安全性が高い。

・BF風呂釜は、制御が電子化される以前の自然燃焼方式の機器として、1970年代の標準となった。

〇圧電式点火方式、ハンドル機構

・ハンドルを回すとカチカチと圧電素子を圧縮してスパークが飛び、点火する。

・消耗する部品がなく、原理的に半永久に使える。

・シャワー付きBF風呂釜の写真

(3)CF風呂釜からのBF方式への機器交換(BFDP風呂釜の開発)

・1965年頃の集合住宅ではBF式が主流であったが、それ以前に使用されていたCF式からの取替が課題となっていた。

・CF式からの取替の場合、BF式の吸排気トップ用の大きな角穴を住宅の壁面に開けることができず、取替が進まなかった。

・打開策として、給気と排気の2本の管を用いたバランス構造を持ち、CF式で使っていた煙突穴に吸排気トップを設置することで課題を克服した。

●BFDP方式の現状

・40年以上経過した現在でも販売が計測され、CF式からの取替用だけでなく、新築でも採用されている。

ふろがま GFシリーズ | 家庭用機器 | 製品情報 | パーパス株式会社

(4)BF風呂釜からの買い替え

・その後、開口部にちょうど納まる壁貫通型給湯器が開発された。

屋外設置・電子制御のふろ給湯器への移行

(1)設置場所が屋外へ

●設置場所が屋外に移行した理由

〇広い浴槽

・BF風呂釜は、浴槽側面に風呂釜が設置されており、浴槽の幅を狭めていた。

〇排気の問題

・浴室内に設置されたCF風呂釜の排気は、強風時に室内に逆流し、浴室内に排気が溢れる場合があった。

●屋外に設置する場合の技術的困難性

・屋外設置の風呂釜には排気筒がなく、ドラフト力が半減してしまう。

・屋外に出るとあらゆる方向からの強風や微風が機器に当り、吸排気のバランスに工夫が必要だった。

→風呂釜の給気口・排気口に設ける開口部の形状・大きさ・角度が重要。

・機器本体の耐候性も要求される。

●屋外設置にともなう操作方法の進化

・設置場所が屋外になったことで、点火・着荷操作については、従来の本体操作ではなく、遠隔操作を行うためのリモコンや、常時つけておく種火をなくし使用時に点火するダイレクト着火方式などが開発された。

・湯温の調節においても、従来の手動による能力切換え方式から、リモコンによるガス比例制御方式等が様々な制御技術が開発された。

●屋外設置により生じた課題

・屋外設置で機器や配管が外気にさらされると、冬期、配管内の水の凍結で起こる給湯回路の破損による水漏れや、配管内の凍結で通水できないことによる不具合などの対策が必要となった。

→給湯器内部の配管にヒーターを装着し、配管を温めることで凍結を防止。

●ふろ給湯器の誕生

・大型給湯器も屋外に設置されるようになると、屋外設置の風呂釜と大型給湯器が一体化されたふろ給湯器が誕生した。

・1980年代になるとポンプを搭載して離れた設置場所からでも浴槽の湯を強制的に循環させ追炊きできる、強制循環式のふろ給湯器が発売された。

(2)給湯機へのAC100V導入

●AC100V導入以前:部分的制御

〇キッチンで使う小型湯沸器

・手元操作で点着火させ、ガスと水が連動し、サーモスタットで燃焼を防止する等の機構。

〇複数箇所でお湯を使える大型給湯機器

・手動コックで給湯能力を切り替えられ、圧電点火機構、サーモ温度制御等の部分的制御。

●AC100V導入後

・専門の電気工事士による施工が必要。

・バーナーに直接着火させ、燃焼状況をフレームロッド(火炎の電気伝導性を利用し、火炎の有無 を検知する機器)で確認。

・給湯機の設置場所が、従来の屋内から屋外に変り、運転操作は屋内コントローラで行うようになった。

・AC100V導入によって、ガス・水比例制御やファン燃焼制御等、制御も幅広く対応できるようになった。

(3)電子制御技術の進化

1)年代推移

・1970年代:メカニカルな構造だけで湯を沸かす

・1980年代初頭:ガス比例弁による温度自動調整

→ガス比例弁+自動水量制御

・1980年代後半:マイコン制御

2)ガス比例弁:湯の温度の自動調整

●ガス比例弁

・コイルに電流を流すことによって発生する磁力を利用し、ガス通路開度を変化させてガス量を調整。

〇ダイヤフラムでガス圧の変化に対応

・一般家庭のガスは、ガス配管や他のガス機器の使用状況などによってガス圧が変動してしまう。

・ダイアフラムによって、ガス圧が高くなるとその圧力でガス通路が狭くなる仕組みになっており、結果的に入ってくるガス圧に関わらず、電流量に比例したガス量となるようにしている。

●ガス比例弁による湯の温度の自動調整

・湯の出口に温度によって電気抵抗が変化する素子を取付け、その素子とガス比例弁とで電子回路を構成。

・湯の温度の変化→電気抵抗変化→ガス比例弁がガス通路開度を調整→湯の温度を制御

3)自動水量制御技術

〇ガス比例制御のみの場合の課題

・ガス比例の構造だけでは、利用者が水量を出しすぎると、給湯器の能力を超えてしまい、適切な温度まで上昇できなくなる。

〇自動水量制御装置

・装置内部のワックスエレメントが温度により膨張・収縮をすることを利用し、水の温度に応じて給湯器に流れる水量を制限する。

4)マイコン制御

〇湯の温度の制御

・水量センサーや温度センサーなどからの情報をマイコンが認識き、マイコンが計算した結果によって比例弁へ電流を流すことで湯の温度を制御。

〇水量制御

・サーボモータで駆動して水量を制限する装置を利用し、マイコン制御によって限界水量まで絞ることで能力越えを防止。

(4)給湯機の大容量化、小型化してパイプシャフトに設置

1)大容量16号給湯器の登場

●お湯の需要増大→大型化

・1980年代になると、お湯の需要がますます増え、台所・洗面所・お風呂など3か所での給湯が当たり前となった。

・シャワーを満足に使用できる給湯量が望まれ、8号や10号の能力では不足し、13号や16号へとシフトしていった。

2)給湯機のコンパクト化とパイプシャフトへの設置

●1970年代に使用されていたBF風呂釜の課題

・70年代になるとお風呂・キッチン・洗面所の3か所給湯のニーズが高まり、給湯能力の向上が求められた。

・自然給湯方式のBF機器で能力アップを図ると機体が大幅に大きくなってしまうという問題点があった。

●パイプシャフトに設置できるコンパクトな給湯機の開発

〇強制燃焼による燃焼室の小型化

・ファンで空気を押込み、ガスと強制的に混ぜることで燃焼が早く完結、すなわち火炎を非常に短くすることができる。火炎が短くなるとバーナーから熱交換器までの空間を小さくでき、燃焼室を小型化できる。

〇熱交換器の小型化

・ファンで空気を押込むことで、熱交換器に取り付けられたフィンの間を通過する高温の燃焼ガスの流れを速くして乱し、熱伝達率を大幅に向上させ、熱交換器の伝熱面積を小さくすることができ、小型にすることができる。

〇電装技術の導入

・小型化を追及するには、炎を検知し、お湯の正確な温度計測を行い、それに連動してファンの発停・回転数や複数のガス電磁弁の開閉等のきめ細かな制御が必要となる。

(5)全自動ふろ給湯機の誕生

1)ガス全自動ふろ給湯器とは

●全自動タイプと自動タイプ

・全自動タイプ:設定水位まで設定湯温にお湯張り、自動で保温・水位保持

・自動タイプ:設定水位まで設定湯温にお湯張り、自動で保温

●全自動ふろ給湯機の特長

・給湯と風呂機能を一体化したことで設置・施工を容易にした。

・浴室と機器が離れていても機器本体に内蔵の温水循環ポンプにより、浴槽のお湯を強制循環させて全自動運転のすべてが可能。

・給湯と強制循環による風呂追炊きの両機能を使い、短時間でのお湯張り、設定温度への追炊き、お湯の温度の均一化、湯温や水位低下の迅速な復帰および熱効率の良い給湯・追炊きを実現。

2)ふろ給湯機の追炊き方法

イ)自然循環方式(1979年~)

・風呂釜と浴槽間を往き・戻りするお湯の温度差で循環させる。

・浴室隣接設置が基本。

・お湯の上下に温度差が生じてしまう。

ロ)高温水供給方式(1984年~)

・循環ではなく、給湯機から浴槽に高温水を差し湯することによる追炊き。

・湯量が増え水位が上がる課題がある。

ハ)強制循環方式(1985年~)

・風呂釜と浴槽間をポンプで強制循環させる。

・全自動ふろ給湯器に使われている方式。

●給湯器のリモコン温度表示

・浴槽内の湯の温度ではなく、風呂温度設定の目安。

→実際には給湯配管や環境温度などにより異なっている場合がある。

●設置場所が屋外に移行した理由

〇広い浴槽

・BF風呂釜は、浴槽側面に風呂釜が設置されており、浴槽の幅を狭めていた。

〇排気の問題

・浴室内に設置されたCF風呂釜の排気は、強風時に室内に逆流し、浴室内に排気が溢れる場合があった。

●屋外に設置する場合の技術的困難性

・屋外設置の風呂釜には排気筒がなく、ドラフト力が半減してしまう。

・屋外に出るとあらゆる方向からの強風や微風が機器に当り、吸排気のバランスに工夫が必要だった。

→風呂釜の給気口・排気口に設ける開口部の形状・大きさ・角度が重要。

・機器本体の耐候性も要求される。

●屋外設置にともなう操作方法の進化

・設置場所が屋外になったことで、点火・着荷操作については、従来の本体操作ではなく、遠隔操作を行うためのリモコンや、常時つけておく種火をなくし使用時に点火するダイレクト着火方式などが開発された。

・湯温の調節においても、従来の手動による能力切換え方式から、リモコンによるガス比例制御方式等が様々な制御技術が開発された。

●屋外設置により生じた課題

・屋外設置で機器や配管が外気にさらされると、冬期、配管内の水の凍結で起こる給湯回路の破損による水漏れや、配管内の凍結で通水できないことによる不具合などの対策が必要となった。

→給湯器内部の配管にヒーターを装着し、配管を温めることで凍結を防止。

●ふろ給湯器の誕生

・大型給湯器も屋外に設置されるようになると、屋外設置の風呂釜と大型給湯器が一体化されたふろ給湯器が誕生した。

・1980年代になるとポンプを搭載して離れた設置場所からでも浴槽の湯を強制的に循環させ追炊きできる、強制循環式のふろ給湯器が発売された。

(2)給湯機へのAC100V導入

●AC100V導入以前:部分的制御

〇キッチンで使う小型湯沸器

・手元操作で点着火させ、ガスと水が連動し、サーモスタットで燃焼を防止する等の機構。

〇複数箇所でお湯を使える大型給湯機器

・手動コックで給湯能力を切り替えられ、圧電点火機構、サーモ温度制御等の部分的制御。

●AC100V導入後

・専門の電気工事士による施工が必要。

・バーナーに直接着火させ、燃焼状況をフレームロッド(火炎の電気伝導性を利用し、火炎の有無 を検知する機器)で確認。

・給湯機の設置場所が、従来の屋内から屋外に変り、運転操作は屋内コントローラで行うようになった。

・AC100V導入によって、ガス・水比例制御やファン燃焼制御等、制御も幅広く対応できるようになった。

(3)電子制御技術の進化

1)年代推移

・1970年代:メカニカルな構造だけで湯を沸かす

・1980年代初頭:ガス比例弁による温度自動調整

→ガス比例弁+自動水量制御

・1980年代後半:マイコン制御

2)ガス比例弁:湯の温度の自動調整

●ガス比例弁

・コイルに電流を流すことによって発生する磁力を利用し、ガス通路開度を変化させてガス量を調整。

〇ダイヤフラムでガス圧の変化に対応

・一般家庭のガスは、ガス配管や他のガス機器の使用状況などによってガス圧が変動してしまう。

・ダイアフラムによって、ガス圧が高くなるとその圧力でガス通路が狭くなる仕組みになっており、結果的に入ってくるガス圧に関わらず、電流量に比例したガス量となるようにしている。

●ガス比例弁による湯の温度の自動調整

・湯の出口に温度によって電気抵抗が変化する素子を取付け、その素子とガス比例弁とで電子回路を構成。

・湯の温度の変化→電気抵抗変化→ガス比例弁がガス通路開度を調整→湯の温度を制御

3)自動水量制御技術

〇ガス比例制御のみの場合の課題

・ガス比例の構造だけでは、利用者が水量を出しすぎると、給湯器の能力を超えてしまい、適切な温度まで上昇できなくなる。

〇自動水量制御装置

・装置内部のワックスエレメントが温度により膨張・収縮をすることを利用し、水の温度に応じて給湯器に流れる水量を制限する。

4)マイコン制御

〇湯の温度の制御

・水量センサーや温度センサーなどからの情報をマイコンが認識き、マイコンが計算した結果によって比例弁へ電流を流すことで湯の温度を制御。

〇水量制御

・サーボモータで駆動して水量を制限する装置を利用し、マイコン制御によって限界水量まで絞ることで能力越えを防止。

(4)給湯機の大容量化、小型化してパイプシャフトに設置

1)大容量16号給湯器の登場

●お湯の需要増大→大型化

・1980年代になると、お湯の需要がますます増え、台所・洗面所・お風呂など3か所での給湯が当たり前となった。

・シャワーを満足に使用できる給湯量が望まれ、8号や10号の能力では不足し、13号や16号へとシフトしていった。

2)給湯機のコンパクト化とパイプシャフトへの設置

●1970年代に使用されていたBF風呂釜の課題

・70年代になるとお風呂・キッチン・洗面所の3か所給湯のニーズが高まり、給湯能力の向上が求められた。

・自然給湯方式のBF機器で能力アップを図ると機体が大幅に大きくなってしまうという問題点があった。

●パイプシャフトに設置できるコンパクトな給湯機の開発

〇強制燃焼による燃焼室の小型化

・ファンで空気を押込み、ガスと強制的に混ぜることで燃焼が早く完結、すなわち火炎を非常に短くすることができる。火炎が短くなるとバーナーから熱交換器までの空間を小さくでき、燃焼室を小型化できる。

〇熱交換器の小型化

・ファンで空気を押込むことで、熱交換器に取り付けられたフィンの間を通過する高温の燃焼ガスの流れを速くして乱し、熱伝達率を大幅に向上させ、熱交換器の伝熱面積を小さくすることができ、小型にすることができる。

〇電装技術の導入

・小型化を追及するには、炎を検知し、お湯の正確な温度計測を行い、それに連動してファンの発停・回転数や複数のガス電磁弁の開閉等のきめ細かな制御が必要となる。

(5)全自動ふろ給湯機の誕生

1)ガス全自動ふろ給湯器とは

●全自動タイプと自動タイプ

・全自動タイプ:設定水位まで設定湯温にお湯張り、自動で保温・水位保持

・自動タイプ:設定水位まで設定湯温にお湯張り、自動で保温

●全自動ふろ給湯機の特長

・給湯と風呂機能を一体化したことで設置・施工を容易にした。

・浴室と機器が離れていても機器本体に内蔵の温水循環ポンプにより、浴槽のお湯を強制循環させて全自動運転のすべてが可能。

・給湯と強制循環による風呂追炊きの両機能を使い、短時間でのお湯張り、設定温度への追炊き、お湯の温度の均一化、湯温や水位低下の迅速な復帰および熱効率の良い給湯・追炊きを実現。

2)ふろ給湯機の追炊き方法

イ)自然循環方式(1979年~)

・風呂釜と浴槽間を往き・戻りするお湯の温度差で循環させる。

・浴室隣接設置が基本。

・お湯の上下に温度差が生じてしまう。

ロ)高温水供給方式(1984年~)

・循環ではなく、給湯機から浴槽に高温水を差し湯することによる追炊き。

・湯量が増え水位が上がる課題がある。

ハ)強制循環方式(1985年~)

・風呂釜と浴槽間をポンプで強制循環させる。

・全自動ふろ給湯器に使われている方式。

●給湯器のリモコン温度表示

・浴槽内の湯の温度ではなく、風呂温度設定の目安。

→実際には給湯配管や環境温度などにより異なっている場合がある。

エコジョーズ普及までの経緯

(1)エコジョーズの登場

1)従来型の熱効率、課題

・従来型の給湯機は、熱効率が80%程度で20%の熱が排気ガスとともに捨てられていた。

・従来型でそのまま熱効率を高めると、排気ガス中に含まれる水蒸気が熱交換器によって冷やされ、凝縮水が発生する。ガスにわずかに含まれている硫黄成分や空気中の窒素成分が燃焼によって硫黄酸化物や窒素酸化物を生成するため、凝縮水は強酸性を示し熱交換器を腐食させてしまう。

2)潜熱回収型における改良点

●2次熱交換器の材料

・高価だが耐食性が良いチタンを採用。

●中和器の搭載

・凝縮水をそのまま機外に放出した場合、コンクリートの溶解、土壌の酸性化、近傍の金属材料の腐食等の懸念がある。また、下水に流す場合は、下水道法の基準値pH5.8~8.6に適合しなければならなかった。

・中和器の寿命は、中和剤の量・粒度・ケースの構造等の影響を受ける。様々な想定と実機の耐久試験結果より、最大能力運転相当で3,000時間以上の寿命を確認し、平均的世帯の使用では倍以上の寿命を推定できた。

・制御マイコンにて給湯出力を積算し、中和剤交換時期をリモコンにて告知。

(2)エコジョーズの定着

1)ドレン水の排水方法の課題

●エコジョーズのドレン水

・エコジョーズ本体内の二次熱交換器より、燃焼ガスが凝縮された酸性水として発生し、中和器を通して中性水として排出される。

●ドレン水の処理

・国土交通省が定めたガイドライン”潜熱回収型ガス給湯器等ドレン排水の取扱いについて”に沿って処理しなくてはならない。

・上記ガイドラインでは、ドレン水を雨水と同様に取り扱う判断も可能とされているが、各自治体での対応方法が個別で定められているので、その確認が必要。

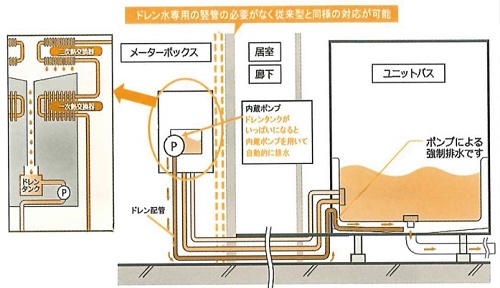

・集合住宅で機器がパイプシャフトに設置される場合など、機器の設置場所でドレン水の排出先を確保できない場合があった。

●改良方法

イ)ドレンアップ方式、トリプルチューブ方式

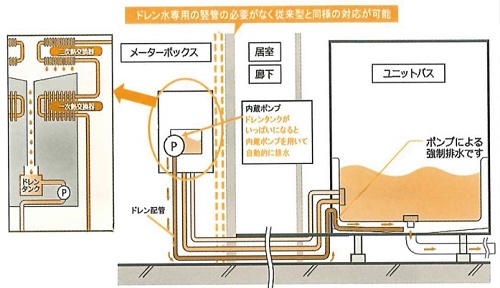

・機器にドレン水を貯めるタンクと排水用のポンプを内蔵して、専用のドレン配管を浴室へ導き排水する。

・改修前の給湯器に追炊き機能がある場合、この方式に改修が可能。

・給湯器から浴槽の循環アダプターまでの追炊き管を利用して、給湯器のポンプで浴室の排水パンにドレン水を直接排水する。

・既存の2本の追炊き管(戻り管と往き管)を撤去し、追炊きの2本の管にドレン排水管を加えた3本の管を浴室まで配管しなおす。

・ドレンアップ対応給湯器に内蔵されたドレンタンクに排水が溜まると、自動でドレン排水ポンプが作動し、ドレン配管やふろ配管を通して浴室の排水口にドレン排水を排出する。

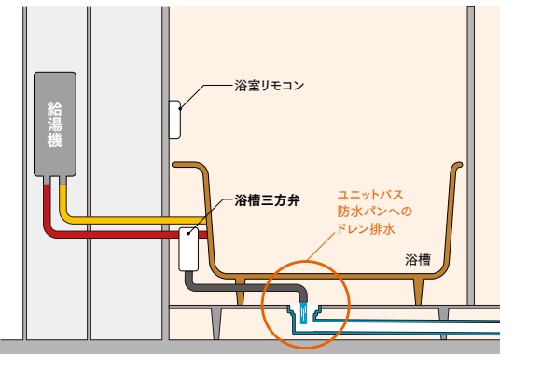

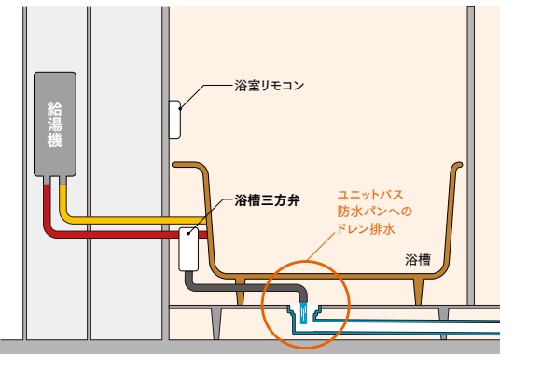

ロ)三方弁切替方式

・既設の風呂配管を利用してドレン水を浴室へ排水。

・改修前の給湯器に追炊き機能がある場合、この方式に改修が可能。

・中和器で中和したドレンを、一時的にドレンタンクに溜める。溜まったドレンを既設の追炊き配管を利用して浴室内に搬送し、ドレン排水切替ユニット(三方弁)を作動させ、排水口へドレンを排水。

・既存の追炊き管をそのまま使い、三方弁を設置して”往き管”を追炊き管とドレン排水管の両方で利用し、浴室の排水パンに直接ドレン水を排水する。

・三方弁は、往き管を追炊き管かドレン排水管のとちらで利用するかを本体からの信号で切り替えるもの。

・給湯器本体内にドレン水が溜まると、湯張りや追炊きを行っていないときに三方弁が回路を自動切換えし、往き管を経由して浴室の排水口に排出する。

・三方弁方式を採用するには、浴槽のエプロン内に三方弁ユニットを取り付けるスペースがあるかどうかの確認が必要。

ハ)ドレン排水ガイド方式

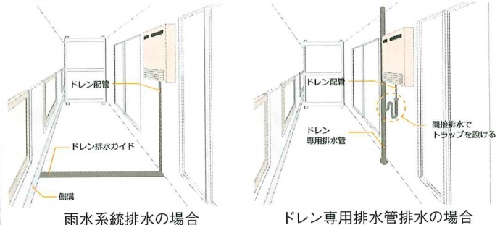

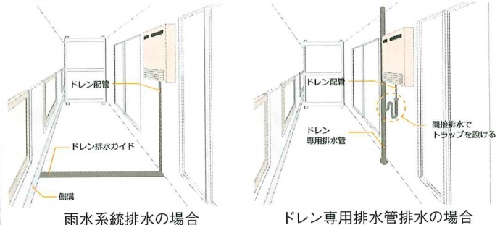

・バルコニーや共用廊下の雨水排水系統(雨水排水管)やドレン専用の排水管へドレン水を排水する方式。

・雨水排水系統への排水が認められているか自治体に確認することと、共用部分への施工が認められているかを管理組合等に確認する必要がある。

2)二次熱交換器のコストダウンの推移

①チタン製フレキ管

・材料が高価。

・加工面で取扱いが難しく製造コストが高い。

②ステンレス積層プレート

③ステンレス製フレキ管

・加工性向上

④ステンレス製水管方式

・さらなる加工性向上

3)機器の重量の軽量化

・初期の機器の重量は58kgであり、一人施工ができないレベルだった。

・二次熱交換器の改良を行いながら、銅製の一次熱交換器のコンパクト開発、各種部材の軽量化設計等実施し、現在の最軽量商品は31kgまで軽量化した。

(3)エコジョーズの普及

●エコジョーズの世帯普及率

・2013年:9%

・2020年:21%

1)従来型の熱効率、課題

・従来型の給湯機は、熱効率が80%程度で20%の熱が排気ガスとともに捨てられていた。

・従来型でそのまま熱効率を高めると、排気ガス中に含まれる水蒸気が熱交換器によって冷やされ、凝縮水が発生する。ガスにわずかに含まれている硫黄成分や空気中の窒素成分が燃焼によって硫黄酸化物や窒素酸化物を生成するため、凝縮水は強酸性を示し熱交換器を腐食させてしまう。

2)潜熱回収型における改良点

●2次熱交換器の材料

・高価だが耐食性が良いチタンを採用。

●中和器の搭載

・凝縮水をそのまま機外に放出した場合、コンクリートの溶解、土壌の酸性化、近傍の金属材料の腐食等の懸念がある。また、下水に流す場合は、下水道法の基準値pH5.8~8.6に適合しなければならなかった。

・中和器の寿命は、中和剤の量・粒度・ケースの構造等の影響を受ける。様々な想定と実機の耐久試験結果より、最大能力運転相当で3,000時間以上の寿命を確認し、平均的世帯の使用では倍以上の寿命を推定できた。

・制御マイコンにて給湯出力を積算し、中和剤交換時期をリモコンにて告知。

(2)エコジョーズの定着

1)ドレン水の排水方法の課題

●エコジョーズのドレン水

・エコジョーズ本体内の二次熱交換器より、燃焼ガスが凝縮された酸性水として発生し、中和器を通して中性水として排出される。

●ドレン水の処理

・国土交通省が定めたガイドライン”潜熱回収型ガス給湯器等ドレン排水の取扱いについて”に沿って処理しなくてはならない。

・上記ガイドラインでは、ドレン水を雨水と同様に取り扱う判断も可能とされているが、各自治体での対応方法が個別で定められているので、その確認が必要。

・集合住宅で機器がパイプシャフトに設置される場合など、機器の設置場所でドレン水の排出先を確保できない場合があった。

●改良方法

イ)ドレンアップ方式、トリプルチューブ方式

・機器にドレン水を貯めるタンクと排水用のポンプを内蔵して、専用のドレン配管を浴室へ導き排水する。

・改修前の給湯器に追炊き機能がある場合、この方式に改修が可能。

・給湯器から浴槽の循環アダプターまでの追炊き管を利用して、給湯器のポンプで浴室の排水パンにドレン水を直接排水する。

・既存の2本の追炊き管(戻り管と往き管)を撤去し、追炊きの2本の管にドレン排水管を加えた3本の管を浴室まで配管しなおす。

・ドレンアップ対応給湯器に内蔵されたドレンタンクに排水が溜まると、自動でドレン排水ポンプが作動し、ドレン配管やふろ配管を通して浴室の排水口にドレン排水を排出する。

ロ)三方弁切替方式

・既設の風呂配管を利用してドレン水を浴室へ排水。

・改修前の給湯器に追炊き機能がある場合、この方式に改修が可能。

・中和器で中和したドレンを、一時的にドレンタンクに溜める。溜まったドレンを既設の追炊き配管を利用して浴室内に搬送し、ドレン排水切替ユニット(三方弁)を作動させ、排水口へドレンを排水。

・既存の追炊き管をそのまま使い、三方弁を設置して”往き管”を追炊き管とドレン排水管の両方で利用し、浴室の排水パンに直接ドレン水を排水する。

・三方弁は、往き管を追炊き管かドレン排水管のとちらで利用するかを本体からの信号で切り替えるもの。

・給湯器本体内にドレン水が溜まると、湯張りや追炊きを行っていないときに三方弁が回路を自動切換えし、往き管を経由して浴室の排水口に排出する。

・三方弁方式を採用するには、浴槽のエプロン内に三方弁ユニットを取り付けるスペースがあるかどうかの確認が必要。

ハ)ドレン排水ガイド方式

・バルコニーや共用廊下の雨水排水系統(雨水排水管)やドレン専用の排水管へドレン水を排水する方式。

・雨水排水系統への排水が認められているか自治体に確認することと、共用部分への施工が認められているかを管理組合等に確認する必要がある。

2)二次熱交換器のコストダウンの推移

①チタン製フレキ管

・材料が高価。

・加工面で取扱いが難しく製造コストが高い。

②ステンレス積層プレート

③ステンレス製フレキ管

・加工性向上

④ステンレス製水管方式

・さらなる加工性向上

3)機器の重量の軽量化

・初期の機器の重量は58kgであり、一人施工ができないレベルだった。

・二次熱交換器の改良を行いながら、銅製の一次熱交換器のコンパクト開発、各種部材の軽量化設計等実施し、現在の最軽量商品は31kgまで軽量化した。

(3)エコジョーズの普及

●エコジョーズの世帯普及率

・2013年:9%

・2020年:21%

インターホンシステムと消防設備との関連性